ども、モリーです!

今回は一緒に学ぶ自作PCシリーズの第3回「CPU」編です。

超久しぶりに自作PCを作ることになり、最近のPCパーツはどんなのが主流なのか、どんなものを選べば良いのか、自分なりに調べたので、その内容を共有して一緒に学べたらと思います。

と言う訳で今回は「CPU」の話なのですが、少し前までIntel一強と言われた時代が長く続いていたようですが、ここ数か月で色々と状況が変わってきたようです。

その辺りの状況も踏まえ、どれぐらいの性能のCPUが必要なのか等、同じ様に悩んでいる方のために、少しでも役に立てればとまとめてみました。

▼あと、今回購入したCPUの開封レビューも併せてお届けします!

CPUの選び方

CPUとはパソコンの頭脳にあたり、色んな処理や計算をこなすもので、パソコンの性能に大きく影響するパーツです。

基本的には性能の良いCPUを選べば問題無いのですが、予算に合わせてパソコンの利用用途をしっかり整理して、自分にマッチしたCPUを選ぶ必要があります。

では、どんなCPUを選べば良いのか、簡単に選定基準をまとめてみました。

メーカー(Intel/AMD)

まずはCPUの2大メーカーである、Intel製にするかAMD製にするかを選ぶ必要があります。

細かな性能の差はあれど、どちらもOS上では互換性があり実行できる機能に差はありません。

ただ、物理的にはそれぞれのCPUに合ったマザーボード(厳密に言えばチップセット)が必要となるので、パソコン全体のパーツ構成を考える上では重要な選択肢となります。

■モデル番号

基本的にはIntelのCPUに合わせて、AMDが対抗製品を揃える形でラインナップが組まれており、それぞれIntelであればCore i3~Core i9、AMDであればRyzen3~Ryzen9というモデルがあります。

モデル番号の数字が大きいほど高性能となり価格も高くなります。

▼それぞれのモデル毎の性能と価格帯をざっくりまとめてみました。

| Intel CPU | AMD CPU | 性能 | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| Core™i3 | Ryzen™3 | エントリーモデル Office製品など事務用との利用であれば問題なし。 | 9,000円 ~18,000円 |

| Core™i5 | Ryzen™5 | ミドルレンジモデル フルHD標準画質であれば3Dゲームもこなす。 | 15,000円 ~45,000円 |

| Core™i7 | Ryzen™7 | ハイスペックモデル フルHD高画質、または4K標準画質の3DゲームもOK! | 30,000円 ~60,000円 |

| Core™i9 | Ryzen™9 | 神?モデル 4K高画質の3Dゲーム、プロが使うような3DCGもOK! | 55,000円 ~115,000円 |

価格帯を見てみると1万円を切るものから10万円を超えるまで、性能に応じて幅広い製品が用意されているのが分かります。

■世代

同じモデル番号でも価格差が生じているのは「世代」があるからです。

この「世代」による性能差も大きく、例えば最近登場したRyzen™7の5000番台シリーズ「5800X」は、一世代前のRyzen™9の3000番台シリーズ「3900X」を超える性能を発揮したりするようです。

この様に単純にモデル番号だけでは正確な性能は分からないので、ネットからそれぞれのCPUのベンチマーク情報をかき集めたりする必要がありますが、基本的に価格順に性能が決まると考えれば良いかと。(もちろん同一店舗で比較して)

■Intel?AMD?

結局Intelにするか、AMDにするかの判定基準ですが、少し前までは同じモデル番号でもAMDの方が若干性能が低く、価格も抑えられたコストパフォーマンスの良いCPUというイメージでした。

特にAMD製はシングルスレッド(※スレッドについては後述)の処理能力がIntelに比べて低く、3Dゲームなどはシングルスレッドのものが多いので、ゲームをするならIntelを選ぶというのがここ暫くの定説となっていました。

しかし、つい最近リリースされたRyzen™の5000番台の登場により立場が逆転。

シングルスレッドの性能においてもAMDの方が強くなり、価格もIntelより高価になったのです。

自作PC派のユーザは少しでも性能の良い製品を求めるので、今はRyzen™の方が人気が出ており、2021年になってからは在庫も見かけないほどです。

とは言え、IntelのCPU性能が悪くなった訳ではなく絶対的なシェアも高いので、コスパや安定性を求めるならIntel。少しでも性能が高いものを望むならRyzen™5000番台のCPUを選ぶという市場傾向にあります。

CPUコア数

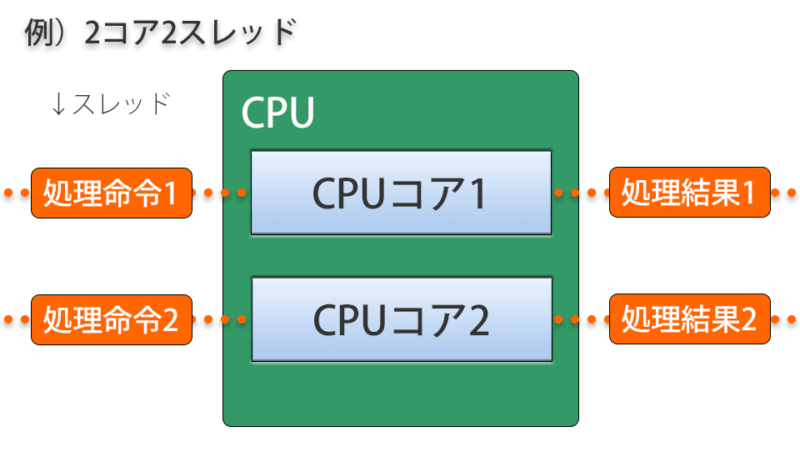

CPUの性能を表す一つの指標としてコア数/スレッド数というものがあります。

CPUは一つの物理的なパーツの中に、複数のCPUを持っているようなイメージになっており、並列で処理をこなすようになっています。その処理する演算装置の一つ一つを「CPUコア」と言います。

つまり、CPUコア数が多ければ多いほど同時にこなす処理が多くなり高性能と言えます。

スレッド数

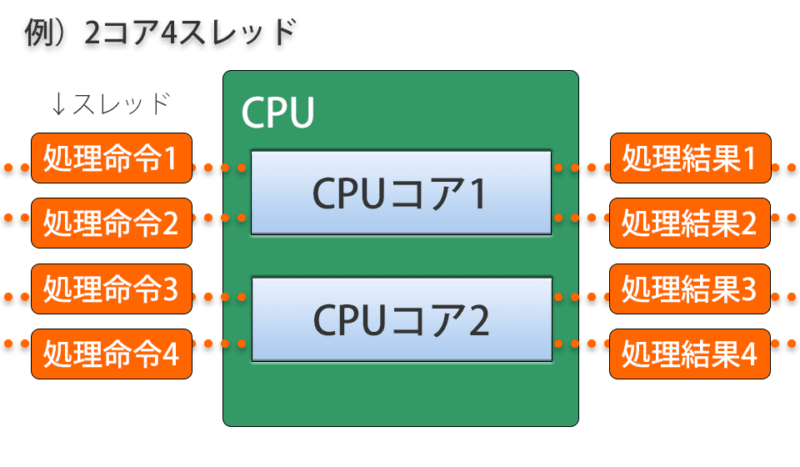

もう一つスレッド数とは、ソフトウェア的に並列処理を実行するイメージで、一つのコアに対して更に複数の処理を同時に実行させることが出来ます。

CPUコアが物理的な並列処理であるのに対し、スレッドは仮想的な並列処理と言えます。

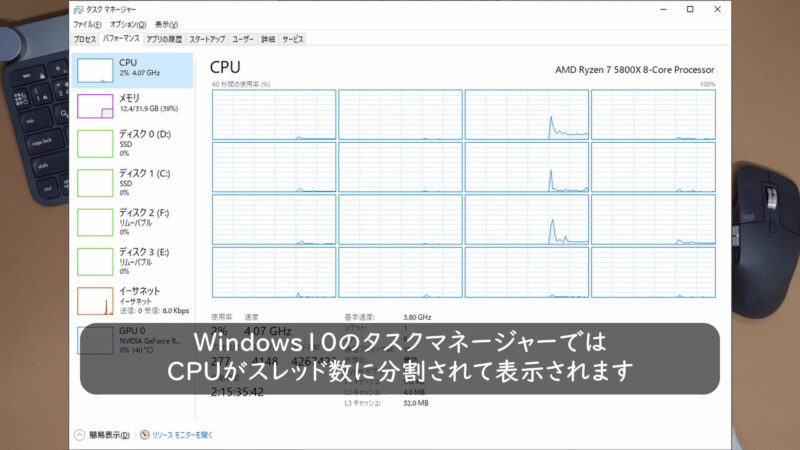

スレッドの管理はOS上で行っており、例えばWindows10のタスクマネージャーでCPUのパフォーマンスを見るとスレッド単位に負荷状況を見ることが出来ます。

ただし、複数スレッドを使うかどうかはソフトウェア側の作りにより扱いが異なり、先にも書きましたがゲーム等は単一のスレッド(シングルスレッド)で動くものがまだまだ多いようです。

コア数は単純に多ければ多いほど性能が良いと言えますが、スレッド数については利用するソフトウェアに依存するので、自分が使用するソフトウェアがマルチスレッドに対応しているかどうか調べてみると良いかもしれません。

クロック周波数

クロック周波数はCPUが処理をこなすスピードと単純に考えれば良いかと思います。

(単位はギガヘルツ[GHz])

クロック周波数が高ければ高いほど、短時間でいっぱい処理することになるので高性能と言えます。

よく自作PCの話題でオーバークロックという言葉が出てきますが、これはクロック周波数を定格のスピード以上に上げてCPU性能を上げる事を言い、逆に言うと利用者が手軽にCPU性能をチューンナップ出来るのは、このクロック周波数だけとなります。

TDP(熱設計効率)

TDPと言うのは単純に言うとCPUの発熱量のことです。(単位はワット[W])

こちらはCPUの性能を表すものではなく、「このCPUはこれぐらい電力消費して発熱するよ」という指標値のようなもので、この値に合わせた冷却性能を持つCPUクーラーを選ぶ必要があります。

TDPの値が低ければ低いほど低消費電力と言えるので、本当は低いものを選びたいところですが、CPUの性能が上がるほど、このTDPも比例して上がってしまいます。

その他

その他のCPUスペックとして、2次キャッシュ、3次キャッシュ等、まだまだ色々とありますが、細かいことは気にせず「価格≒性能」と言うことを念頭に、予算とベンチマーク情報等を参考に選べば良いかと思います。

Ryzen7 5800X 開封レビュー

今回私が購入したのはAMD Ryzen™7 5800Xです。

せっかく自作PC作るなら話題のRyzen™5000番台シリーズで組みたいと思っていました。

| CPUコア数 | 8 |

| スレッド数 | 16 |

| クロック周波数(基本/最大ブースト) | 3.8GHz/4.7GHz |

| キャッシュ合計(L2/L3) | 4MB/32MB |

| TDP | 105W |

| ソケット | AM4 |

▼CPUクーラーは付属していないので、箱の中身はスカスカです。

▼CPU本体、ステッカー、冊子類とシンプルなパッケージ構成でした。

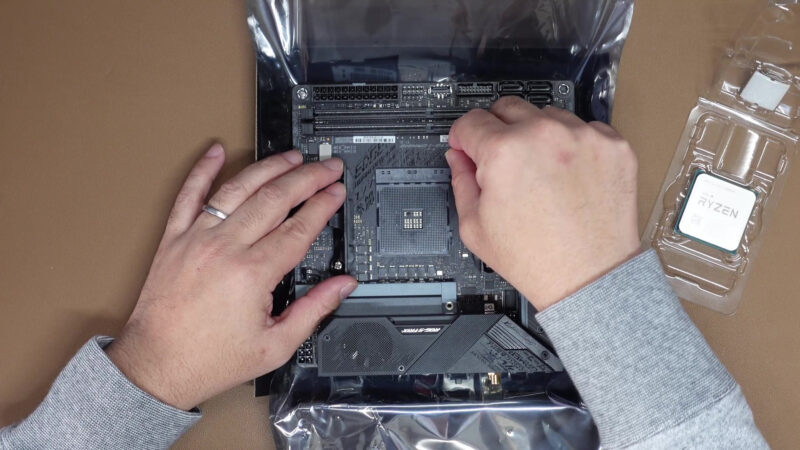

マザーボードに取り付けてみる

では、CPUをマザーボードに取り付けてみましょう。

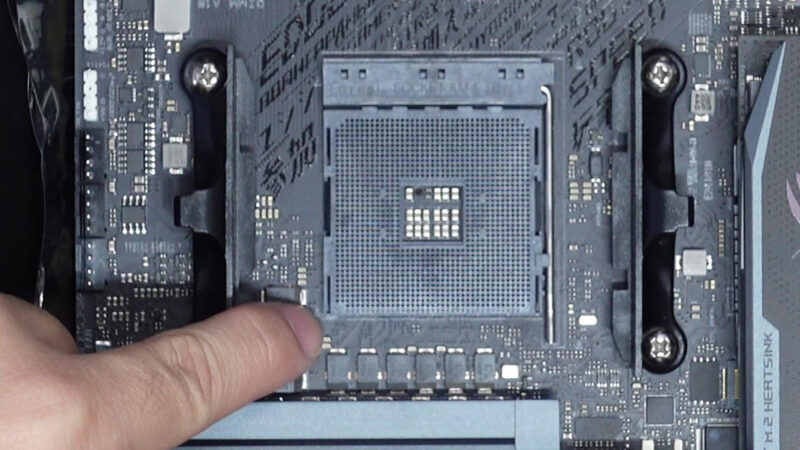

▼まずはマザーボードにあるCPUソケットのレバーを引き上げます。

▼CPUの取付向きは左下にある三角マークが目印になります。

▼CPUの三角マークとCPUソケットのマークを合わせて設置するのですが、正直CPUソケット側のマークがどこにあるのか分かりませんw

▼CPUをCPUソケットに刺したらレバーを引き下げて固定します。

▼CPUソケットのマークは分からなかったのですが、CPUに記載されている文字と、CPUソケットに記載されている文字が同じ向きとなるように刺せば良いようです。

作業自体はすごく簡単なのですが、CPUの取り扱いには注意して、CPU裏にあるピンを折り曲げたりしないよう慎重に作業しましょう。

まとめ

今回はCPUの選定ポイントの解説と、購入したRyzen™7 5800Xの開封レビューをお届けしましたが、如何だったでしょうか?

本当は予算的にも用途的にもRyzen™5 5600Xが欲しかったのですが、どこにも在庫が無く、たまたま立ち寄ったビックカメラに在庫があったRyzen™7 5800Xを購入しました。

▼Ryzen™5 5600Xはメリットいっぱい。

かなり予算オーバーとなってしまいましたが、高性能なCPUなので、どれぐらいのパフォーマンスが出るか楽しみですね。早く組み立てて動かしてみたい!

今回は急遽Ryzen™7 5800Xを購入したため、CPUクーラーを別途用意する必要が出てきました。

と言う訳で次回の「一緒に学ぶ自作PC」はCPUクーラー編をお届けします!

▼今回紹介した製品はこちら!

▼動画もあります。是非ご覧ください!

コメント