ども、モリーです!

今回は一緒に学ぶ自作PCシリーズの第2回「電源ユニット」編です。

超久しぶりに自作PCを作ることになり、最近のPCパーツはどんなのが主流なのか、どんなものを選べば良いのか、自分なりに調べたので、その内容を共有して一緒に学べたらと思います。

と言う訳で今回は「電源ユニット」の話なのですが、電源ユニットも沢山種類があって何を選べば良いのか悩みますよね。あと、電源容量はどれぐらい必要なのかも迷うポイント。

同じ様に悩んでいる方のために、少しでも役に立てればとまとめてみました。

▼あと、今回購入した電源ユニットの開封レビューもお届けします。

「電源ユニット」の選び方

電源ユニットとは家庭用コンセントから電力を取得し、マザーボードを介して各パーツに電力を供給する重要なパーツです。

電源ユニットが調子が悪くなると、パソコン全体に影響を及ぼすため、必要な電源容量や信頼性の高い製品を慎重に選ぶ必要があります。

では、どんな電源ユニットを選べばよいのか、簡単に選定基準をまとめてみました。

選定基準❶ 規格(ATX/SFX)

電源ユニットの規格は大きくATX電源とSFX電源に分類されます。

細かく言うともっといっぱい規格はありますが、取り合えずこの二つを押さえておけば大丈夫です。

この規格の違いは電源ユニットのサイズになります。

一般的に使われるATX電源に対しSFX電源は小型化されており、小さなPCケースではSFX電源しか使えないものがあります。

と言う訳で、どの規格の電源ユニットを選ぶかは、使用するPCケースによって決まります。

同じ電源容量であればATX電源の方が種類も多く価格も安いので、本当はATX電源にしたいところですけどね・・・。

選定基準❷ 電源容量

電源容量は電源ユニットを選ぶ際に最も重視されるポイントかと思いますが、必要な電源容量は下記の簡単な数式で表すことが出来ます。

必要な電源容量=各パーツの消費電力の総合計×2

各パーツの消費電力って(私も含め)素人には把握しずらいかと思いますが、世の中は便利なものでパーツ構成を選ぶと自動で計算してくれるサイトもあります。

▼(参考)ドスパラの電源容量計算

このようなサイトを使えば簡単に求めることが出来るので良いのですが、注意しないといけないのは、消費電力の総合計を2倍にした電源容量が必要という点。各パーツの消費電力計が300Wであれば電源容量600Wの電源ユニットが必要といった具合です。

この「2倍必要」説は下記の事から言われているようです。

- 電源ユニットは50%の負荷率の時に最も効率が良く働く

- 将来の拡張性を見込んで2倍しておく

効率の話は後述しますがその通りなのでしょう。

ただ、将来の拡張性のためにと言うのは眉唾ものですね。

だって、消費電力の高いパーツを拡張した場合、その時点で2倍の電源容量を満たせなくなる可能性が高いですからね。

2倍というのは新しく自作PCを組む際に目標とする値であって、厳密に2倍を守る必要は無いと思います。(それでも1.5倍ぐらいの電源容量は選んでおいた方が安心かと)

選定基準❸ 80PLUS認証

久しぶりに自作PCの事を調べてみて耳慣れなかった言葉は「80PLUS認証」と言うものです。

昔はこんな規格は無かったのですが、どうやら電源ユニットの品質を証明するものらしく、電気変換効率80%以上を確保した製品に認証される規格のようです。

更に80PLUS認証の中にもスタンダードからチタンまでランクがあり、それぞれ電気変換効率に応じて付与されます。

| 80PLUS認証 | 電源負荷率20% | 電源負荷率50% | 電源負荷率100% |

|---|---|---|---|

| 80PLUSスタンダード | 80% | 80% | 80% |

| 80PLUSブロンズ | 82% | 85% | 82% |

| 80PLUSシルバー | 85% | 88% | 85% |

| 80PLUSゴールド | 87% | 90% | 87% |

| 80PLUSプラチナ | 90% | 92% | 89% |

| 80PLUSチタン | 92% | 94% | 90% |

電源容量の話の時に「電源ユニットは50%の負荷率の時に最も効率が良く働く」と説明しましたが、上記表を見ると、電源負荷率50%の時に電気変換効率が一番高いのが確認出来ます。

(電源負荷率50%とは、例えば600Wの電源ユニットの場合、300W消費している状態です)

電源ユニットは家庭用コンセントから来る交流の電力を、直流に変換して各パーツに供給しており、この電気変換する際に数%の電力ロストが発生しています。

この変換効率をランク付けして基準値を設けたのが80PLUS認証と言う訳です。

例えば80PLUSスタンダードの場合、電気変換効率が80%のため電気変換時に20%電力ロストしていることになり、電源ユニットが電力を125W消費しても、各パーツに供給されるのは100Wになるという具合です。

電気変換効率が悪ければ不必要に消費電力が増えることになり→消費電力が上がれば発熱が上がり→発熱が上がれば電源ユニット内の各部品への負荷も上がることから、電気変換効率が良ければ良いほど安定した高品質な電源ユニットであると言う証になります。

この様に80PLUS認証は電源ユニットを購入する際に重要な選定ポイントとなるのですが、格安電源ユニットを除けば80PLUSゴールドの製品が市場に多く出回っており、ゴールド以上の製品を選んでおけば問題無いと思います。

選定基準❹ プラグインケーブル形式

電源ユニットは各パーツに電力を供給する際に、そのパーツのコネクタに応じて複数のケーブルが繋がっているのですが、このケーブルが電源ユニットから直付けしているものと、必要なケーブルだけ繋げることが出来るプラグインケーブル形式のものがあります。

ケーブル直付けの場合、不必要なケーブルも全て直付けで繋がっており、配線がゴチャつきPCケース内のエアフローに影響が出たりします。

プラグインケーブル形式だと必要最低限のケーブルのみ繋げれば良いので、PCケース内をある程度スッキリ配線出来るようになる半面、直付けの製品より価格が高いという点と、ちゃんとケーブルが接続されていないと各パーツにダメージを与える可能性もありリスクがあるというデメリットもあります。

まぁ、ケーブル接続はしっかり取り付ければ良い訳だし、お金に余裕があるのであればプラグインケーブル形式のものを選んだ方が良いかと思います。

CoolerMaster V750SFX 開封レビュー

ここからは今回購入した電源ユニットについて、開封レビューしていきましょう。

▼購入したのはこちらの製品です。750W出力のSFX電源になります。

▼パッケージの中はこんな感じ。

- 電源ユニット本体

- ユーザガイド

- 電源ケーブル

- コネクタケーブル各種:ATX24Px1、EPS4P+4P/8Px各1、SATA8Px2、PCI-E6P+2Px2、4Px1

- ATX電源用取付ステー

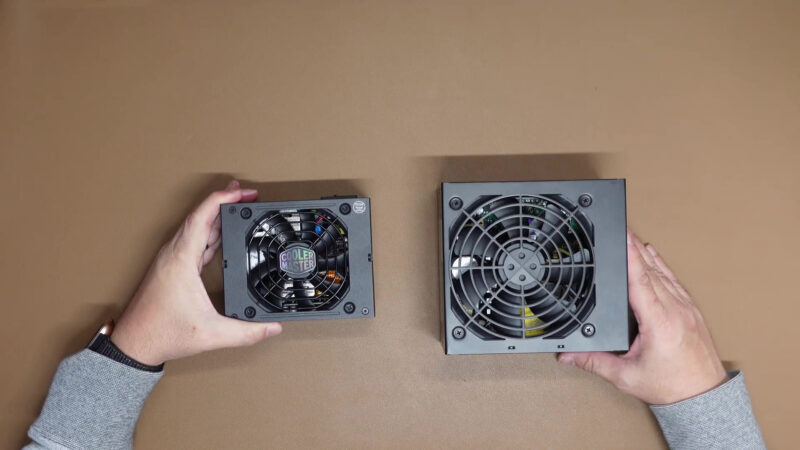

▼実物を見て最初に思ったのは「小さっ」でした。

SFX電源なので分かっていたつもりでしたが、想像以上の小ささです。

ATX電源と比べるとミニチュアみたいに感じますが、電源容量は750Wとパワフルです。

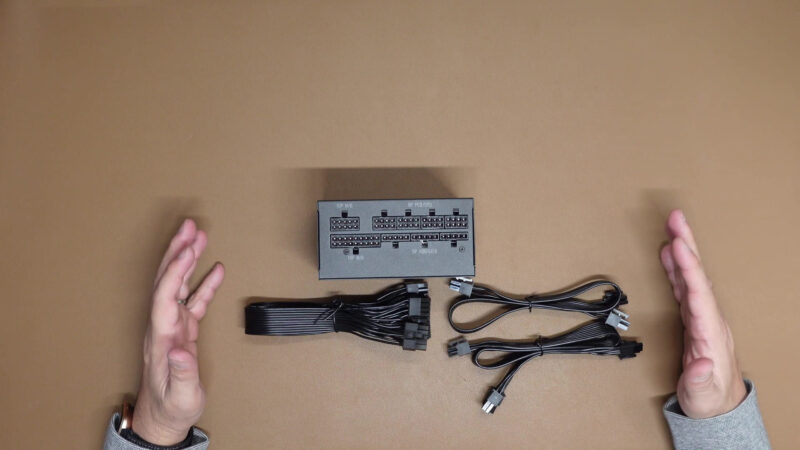

▼使用するコネクタケーブルはたったの3種類。

- ATX24ピンコネクタ:これはマザーボードに繋げるメインコネクタなので必須。

- EPS8ピンコネクタ:CPU補助電源として必要。

- PCI-E6ピン+2ピンコネクタ:ビデオカードの補助電源として必要。

たったこれだけのケーブルでも、小さなPCケースでは取り回しが大変なんですよねぇ。

▼それにしても最近の電源ユニットは見た目もカッコいいですね。

▼昔の電源ユニットは無塗装で、いかにも工業製品って感じでしたが・・・時代は変った。

PCケースに取り付けてみる

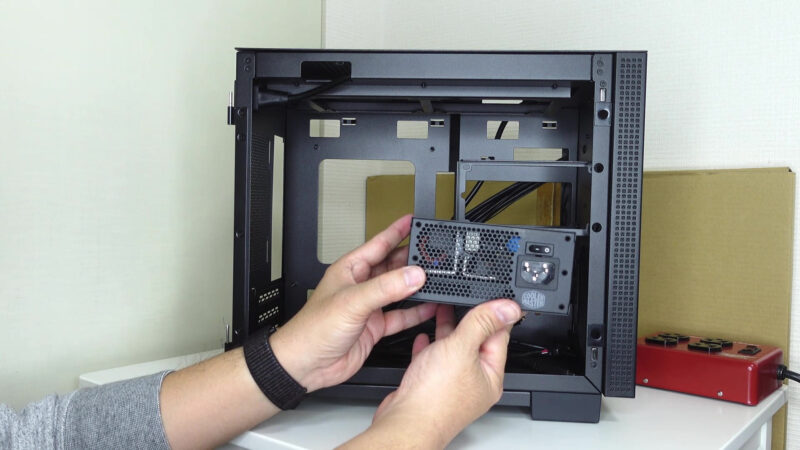

PCケースにはまだ何もパーツが付いていないのですが、この電源ユニットだけ取り付けてみたいと思います。

▼取り付けるPCケースについては過去の投稿を参照下さい。

▼このケースは全面の方に電源ユニットを収容するスペースがあります。

▼本当はこの向きで付けたかったのですが、ケース内部の電源ケーブルがケースフレームに干渉して取り付ける事が出来ませんでした。

▼仕方なく逆向きに付けることに。CoolerMasterのロゴが天地逆に。

電源ユニットの吸気ファンも天面に向かっているけど、エアフロー的に良いのかな?

▼PCケースに付属していたインチねじで固定。上下左右4か所で留めます。

▼電源ユニットに付属していた電源ケーブルはPCケース側のコネクタに刺します。

▼配線も終わり電源ユニットのスイッチをオン!

・・・

・・・・え?無反応?

電源ユニットのスイッチを入れただけで、PCケースのイルミネーションが点灯するかなと、勝手に勘違いしていましたが、どうやらマザーボードに繋げないと何も動作しないようです。

と言う訳で電源ユニットの動作確認はPC組み上げてからですね。

まとめ

今回は一緒に学ぶ自作PCシリーズ「電源ユニット」編をお届けしましたが、如何だったでしょうか?

電源ユニットも沢山種類がありますが、ポイントを押さえれば自ずと必要な製品仕様が見えてくるかと思います。

80PLUS認証のお陰で、製品の品質も分かるようになり、ある意味選びやすくなったのではないでしょうか?(それでも個体差による不具合はあるかもしれませんが・・・)

ここまでつらつらと色々書いてきましたが、電源ユニットは重要なパーツだし、そんなに買い替えることも無いと思うので、予算の許す限り大容量で80PLUS認証のランクの高いものを買いましょう!

では、次回は「CPU」編をお届けします!

▼今回紹介した製品はこちら!

▼動画もあります。是非ご覧ください!

コメント