モバイルモニター沼にハマりそう。

どもモリーです!

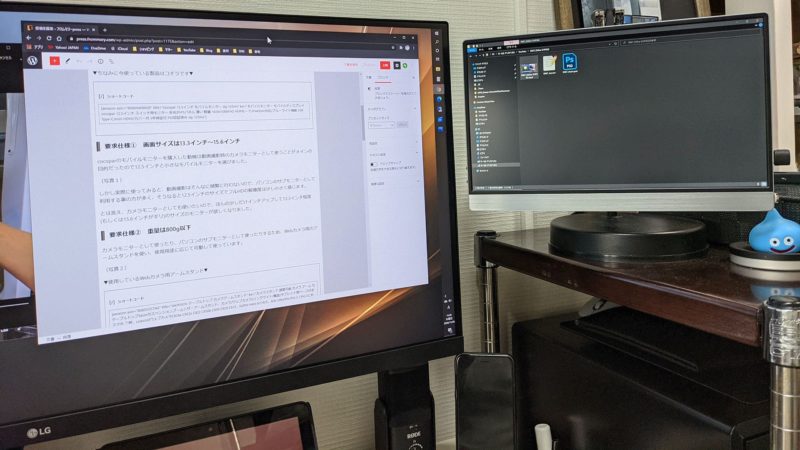

先日cocoparのモバイルモニターについてレビュー記事を投稿しましたが、今現在もサブモニターとしてバリバリ活躍してもらってます。

しかし、使い始めてみると「ここがこうだったら」とか「この機能があれば」とか、色々と理想のモバイルモニター像というのが見えてきました。

と言う訳で、理想のモバイルモニターを求めてAmazonを徘徊したりしているのですが、これが中々全ての要望を満たす製品って無いんですよね。

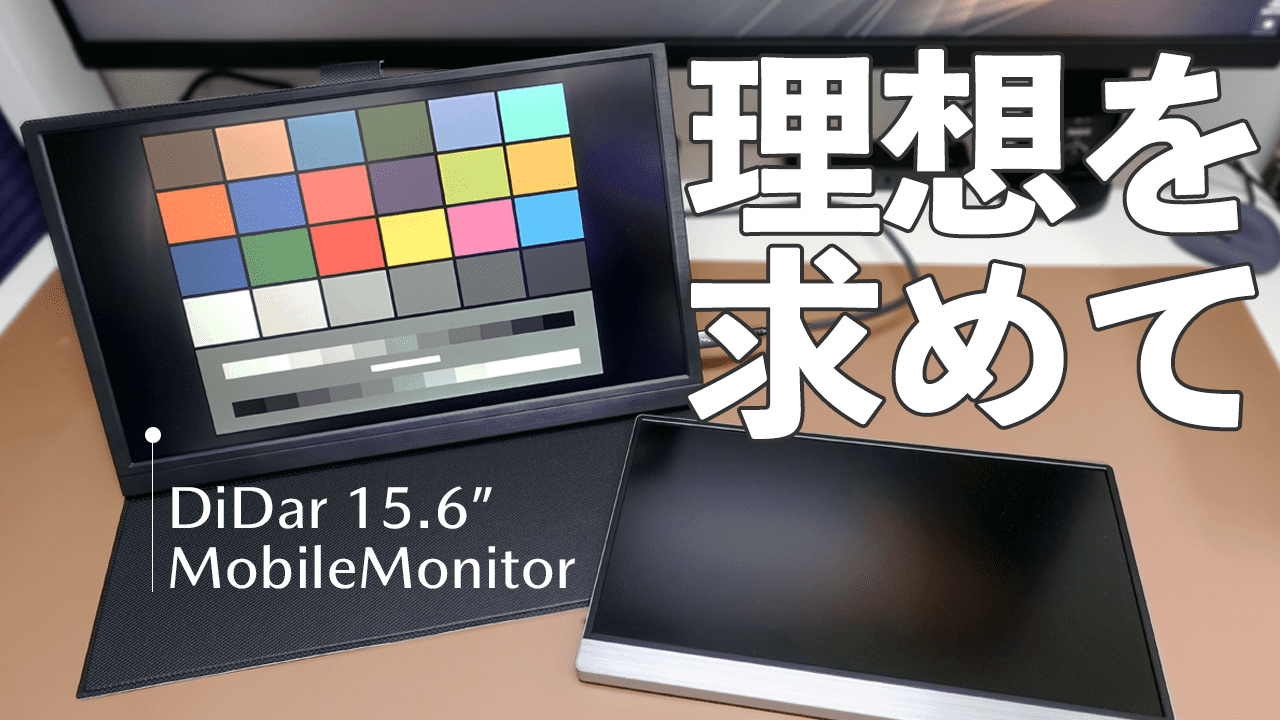

そんな中、DiDarより15.6″インチモバイルモニターをご提供頂いたので、今回は提供頂いた製品のレビューをしつつ、理想のモバイルモニターについて整理し、まとめてみることにしました。

理想のモバイルモニターとは

まずは現状のモバイルモニター環境を説明しつつ、要求ポイントを一つ一つ解説したいと思います。

▼ちなみに今使っている製品はコチラです▼

要求ポイント① 画面サイズは13.3インチ~15.6インチ

cocoparのモバイルモニターを購入した動機は動画撮影時のカメラモニターとして使うことがメインの目的だったので12.5インチと小さなモバイルモニターを選びました。

しかし実際に使ってみると、動画撮影はそんなに頻繁に行わないので、パソコンのサブモニターとして利用する事の方が多く、そうなると12.5インチのサイズでフルHDの解像度は少し小さく感じます。

とは言え、カメラモニターとしても使いたいので、ほんの少しだけインチアップして13.3インチ程度(もしくは15.6インチがギリ)のサイズのモニターが欲しくなりました。

要求ポイント② 重量は800g以下

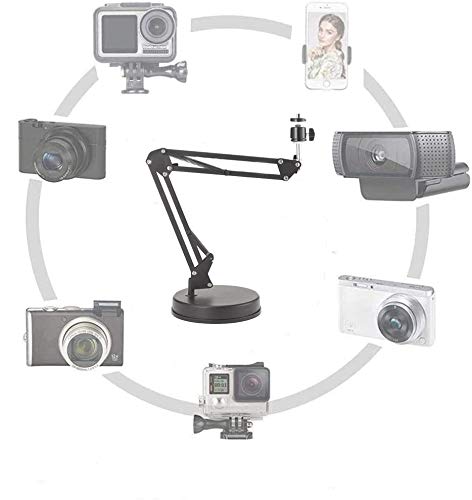

カメラモニターとして使ったり、パソコンのサブモニターとして使ったりするため、Webカメラ用のアームスタンドを使い、使用用途に応じて可動して使っています。

▼使用しているWebカメラ用アームスタンド▼

この使用方法がメチャメチャ便利なので今後も継続して使っていきたいのですが、その際問題となるのがアームスタンドの耐荷重で、800g以下のものしか耐えられません。

よって重量が800g以下であることが条件となります。調べてみたら15.6インチでも800g以下の製品はあるようです。

要求ポイント③ VESAマウント対応であること

前述のとおりWebカメラ用のアームスタンドを利用するため、SmallRigのチーズバーというネジ穴が沢山ついた製品を使い、モニターのVESAマウントとアームスタンドの三脚ネジを使用して固定しています。

▼SmallRigのチーズバー▼

VESAマウントが無いと、色々と使い勝手が悪くなるので、VESAマウントは欲しいところです。

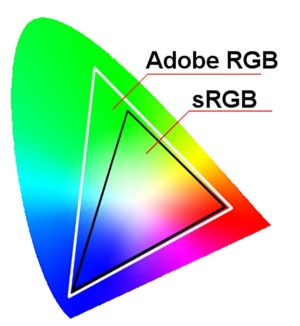

要求ポイント④ 色域が広いこと

カメラモニターとしてみた場合に、cocoparのモバイルモニターは明らかに色域が狭く、実際の映像よりも青味が掛かり色調が欠落しています。

専用のカメラモニターなら色域は問題なく発色するのでしょうが、モバイルモニターの場合、どちらかと言えば解像度とリフレッシュレートに重きを置くので、色域の広い製品って中々無いんですよね。

少なくともsRGB100%、出来ればAdobeRGB100%の色空間に対応した色域のモニターが欲しいところです。

▼sRGBとAdobeRGBの色域▼

その他の要求ポイント

上記以外にも細かい点まで挙げると、下記の仕様を満たしたものが望ましいです。

- 解像度はフルHD、もしくは4K →将来PS5に4K接続してみたい

- type-C搭載 →逆に搭載していない製品の方が珍しいけど

- 標準HDMI搭載 →miniHDMIの製品が多いけど標準HDMIの方が利便性が高い

- 非光沢液晶(アンチグレア) →動画撮影時照明を焚くので

- 狭いベゼル、スタイリッシュなデザイン →デザイン重要よね

DiDarモバイルモニター開封~製品確認

前置き長くなりましたが、提供頂いたDiDarのモバイルモニターを確認していきましょう。

▼提供頂いたのはコチラの製品です▼

▼まずはパッケージ。

中々デザインが良い。そして箱がデカい!

cocoparと3インチ程度しか違わないのに、やたら箱がデカく感じます。

▼内容物は下記の通りです。

- モバイルモニター本体

- 取扱説明書など冊子類

- AC電源アダプター(type-Cコネクタ)

- HDMI to miniHDMIケーブル

- OTG用MicroUSBケーブル

- USB A to type-Cケーブル

- USB type-C to type-Cケーブル

▼モニター本体。ベゼルが狭くスッキリとしたデザイン。

▼モニター右部にコネクタ類。

上からmini HDMI、映像用type-C、給電用type-C、イヤホンジャックと端子類が並ぶ。

HDMIが標準ではなくmini規格である点が残念!

▼モニター左部はボタン類と、OTG用のMicroUSBコネクタが配置されている。

▼モニター裏面はスピーカーのみ。専用ケースは磁石でくっつくタイプ。

VESAマウントが無いのが残念!

う~ん、外観見ただけで残念ポイントが2つ。

本体重量も925gと800gを超えてますが、VESAマウントが付いていない時点で関係ないですね。

本体のデザインが良いだけに悔やまれる。

DiDarモバイルモニター動作確認

それではパソコンやNintendo Switchに繋げて動作確認していきましょう。

パソコンとの接続(HDMI)

まずはHDMIを使ってパソコンと接続。給電用にtype-Cケーブルの接続も必要。

ケーブル繋げただけでは何も表示されず、あれ不良品!?と思ったら、普通に電源オンにしていないだけでした。(^-^;

本体左側の一番下にある電源ボタンを押してみたところ無事表示されました。

パソコンとの接続(type-C)

続いてUSB type-Cケーブル一本で接続して正しく表示されるか確認。

出力側がDisplay Alternate Modeに対応していればケーブル一本で接続可能!

基本的にパソコンと繋げるときはこの方式で繋げてます。

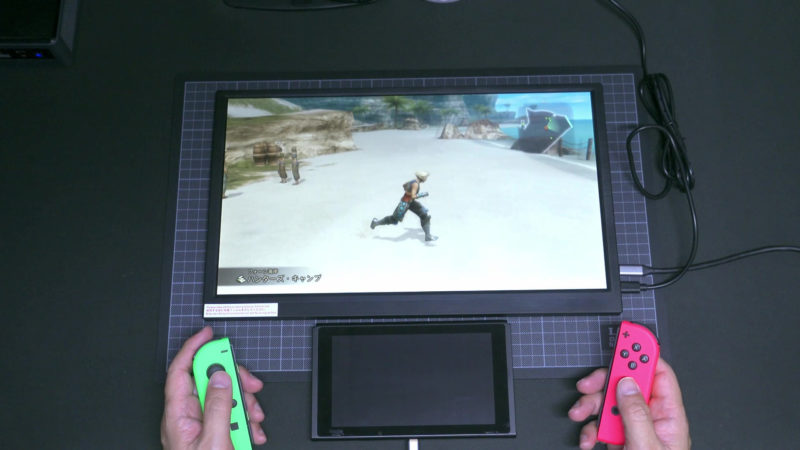

Nintendo Switchとの接続(type-C)

Nintendo Switchはtype-C接続になるものの、Switch側から電力供給することが出来ないので、モニター側に別途給電用の配線が必要です。

前回のcocoparの時もそうだったのですが、Nintendo Switchからリモコンを外さないとゲーム操作が出来ません。テーブルモードという使い方です。

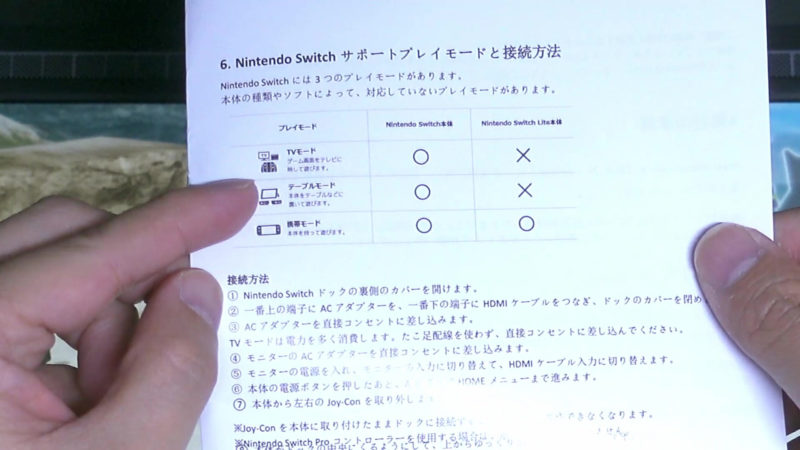

▼クイックガイドにはどのプレイモードも〇になっているのですが・・・謎。

一通り繋げてみましたが、いずれも問題なくすんなりと表示されました。

他社製品と色域比較

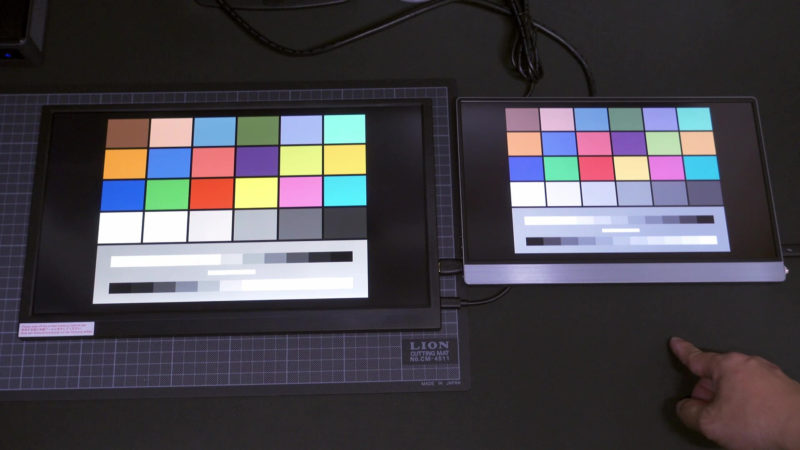

▼最後にディスプレイの色域チェックとして、cocoparのモニターと比較してみました。

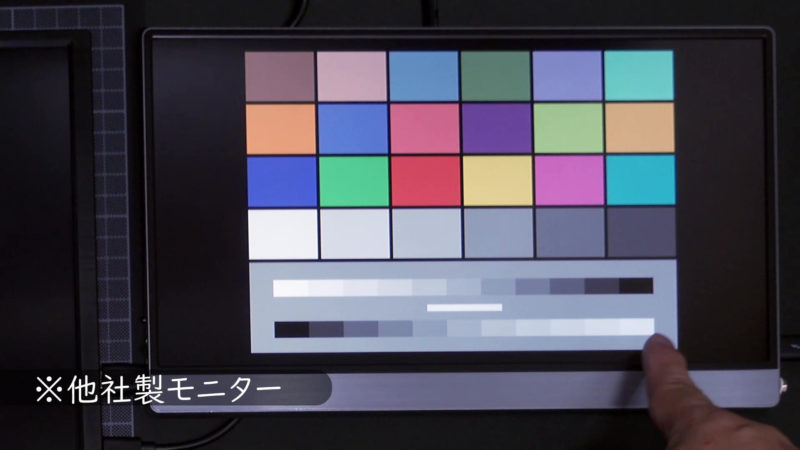

▼まずはcocoparから確認。若干青味掛かった発色だけどグレートーンの階調もしっかり表示されています。

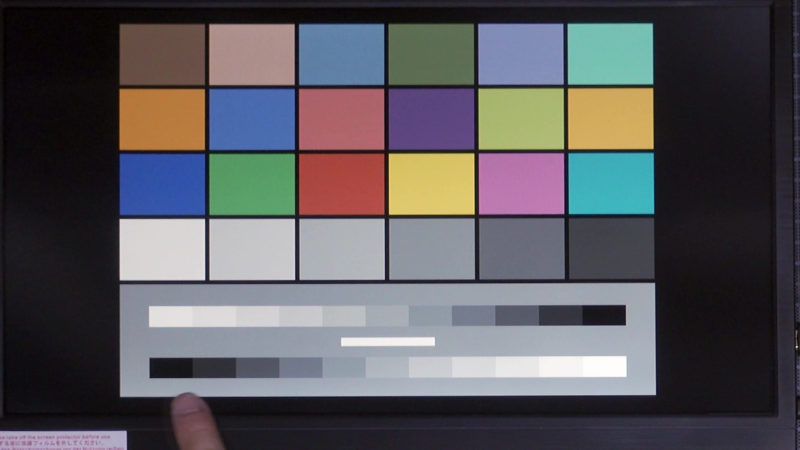

▼続いてDiDarモニターの確認。こちらも階調含め問題なく表示されている。

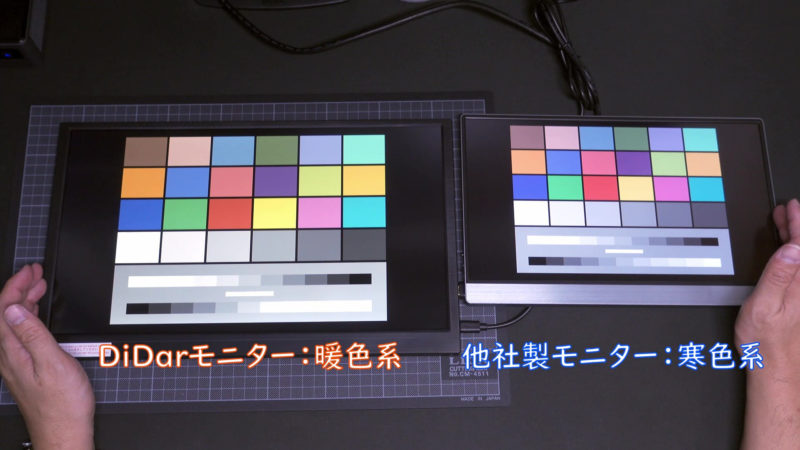

▼2台並べてみるとcocoparの方が青味が掛かているのが分かる。

一見するとcocoparの方が発色よく綺麗に見えている印象ですが、実際にカメラに接続して見てみると、元の発色が分からないほど青味が掛かってていて、ホワイトバランス等の調整に使うには厳しい感じです。

一方DiDarの方は茶色や赤色の部分を見ると分かりやすいですが、暖色系の色も再現されています。カメラモニターとして色味のチェックに使うなら、DiDarの方が使い勝手は良さそうですね。

まとめ

DiDarのモバイルモニター如何だったでしょうか?

個人的にはHDMIが標準でなかったり、VESAマウントが付いてなかったりと、このモニターをメインのサブモニターとして使うには厳しいものがありますが、あくまで個人的な特殊用途のためで、大体の人が満足して使えるモニターだと思います。

デザイン的にもスッキリしていてどんな環境にも合うし、価格が抑えられていてコスパが良い点もおススメポイントです。

という訳で個人的にはまだまだ理想のモバイルモニターを求める旅は続きそうです。

モバイルモニター沼は深く、しばらく抜け出せそうにありませんw

▼今回紹介した製品はこちら!

▼動画もあります。是非ご覧ください!

コメント